{{ v.name }}

{{ v.cls }}类

{{ v.price }} ¥{{ v.price }}

一场由预制菜引发的舆论风波,让西贝餐饮成为公众关注的焦点。但很少有人注意到,这家餐饮巨头在商标布局上早已暗藏危机。

9月10日,知名企业家罗永浩在微博发文吐槽西贝:“发现几乎全都是预制菜,还那么贵,实在是太恶心了。”这番话瞬间引爆网络,也将西贝这家连锁餐饮品牌推上舆论风口浪尖。

西贝创始人贾国龙强硬回应称西贝没有预制菜,并强调“一定会,我们一定会起诉他,一定一定会起诉他!”。

然而在这场预制菜争论的背后,西贝在商标领域的布局却悄然暴露了其品牌保护的战略短板。

01商标布局:成功与失败并存

企查查App显示,北京西贝餐饮管理有限公司成立于2001年11月,由贾国龙、张丽平共同持股。

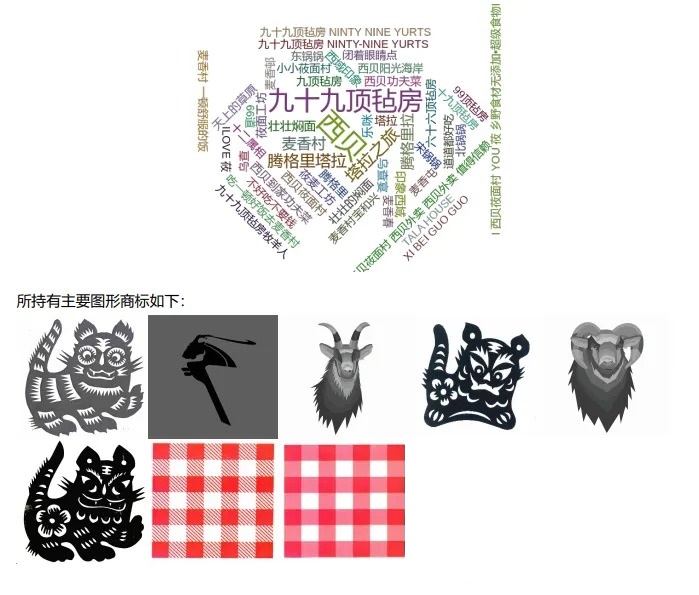

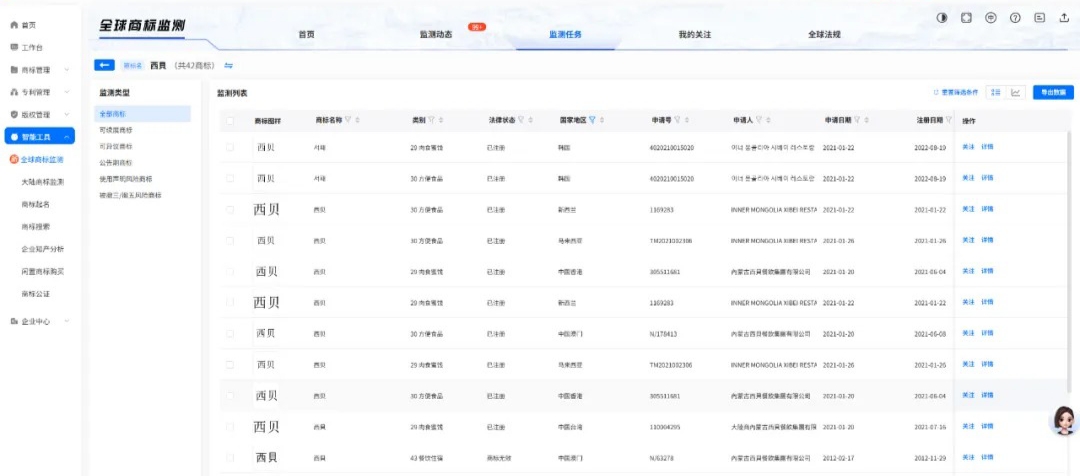

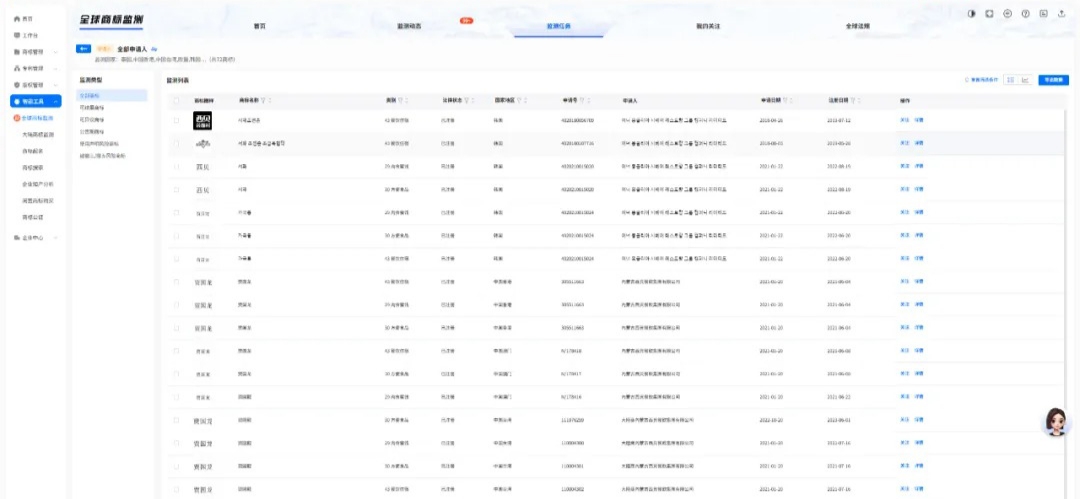

从官方检索平台我们查到,截止2025年9月15日该公司商标申请总量共计340件,商标注册总量共计240件,涉及37个类别,已成功注册“西贝莜面村 西贝外卖 西贝外卖 值得信赖”等商标,国际分类涉及运输贮藏、服装鞋帽等。

然而,在品牌保护道路上,西贝并非一帆风顺。该公司曾申请“道道都好吃”、“闭着眼睛点”等商标,但当前这些商标均已被驳回,处于无效状态。

02法律危机:从商标到名誉权

此次西贝与罗永浩的冲突,可能升级为一场法律战争。贾国龙表示:“一定会起诉,我们一定会起诉他,一定一定会起诉他!”

从法律角度看,若西贝起诉罗永浩侵犯名誉权,罗永浩败诉的可能性确实存在。关键在于“预制菜”的定义。

根据2024年3月市场监管总局等六部门联合印发的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,预制菜有明确国家标准。

该标准明确将中央厨房模式排除在预制菜范围外:“连锁餐饮企业广泛应用中央厨房模式,其自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,应当符合餐饮食品安全的法律法规和标准要求。中央厨房制作的菜肴,不纳入预制菜范围。”

这也正是西贝坚决否认使用预制菜的底气所在。贾国龙强调:“预制和预制菜是两回事,预制是提前加工、预加工,而预制菜是成品,将熟食加工好冷冻后再加热直接食用。”

03商标与品牌形象:相辅相成

西贝在商标申请上的策略,与其品牌形象建设密切相关。

无论是已经注册成功的“西贝莜面村”商标,还是未能成功注册的“道道都好吃”、“闭着眼睛点”等宣传用语,都反映了西贝试图通过商标独占来强化品牌识别度的努力。

然而,商标注册的成败只是品牌建设的一部分。真正的品牌形象建立在消费者体验和口碑之上。此次罗永浩的质疑,正是对西贝品牌形象的一次重大考验。

04消费者权益:知情权成为核心

在这场争议中,消费者知情权问题凸显出来。

《中华人民共和国消费者权益保护法》规定:“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。”

市场监管总局等六部门的《通知》也明确“大力推广餐饮环节使用预制菜明示,保障消费者的知情权和选择权”。

然而,大众对预制菜的普遍认知与国家标准存在差异。消费者普遍将“非现做”视为预制菜,而国家标准则认为“中央厨房半成品不属于预制菜”。

这种认知差异,正是此次风波的根源所在。

预制菜是工业化生产的必然产物,消费者抵触的往往不是预制菜本身,而是知情权的缺失,当支付了“现做”的高价格,却体验到明显工业化的口感,心理落差会很大。

05品牌保护:超越商标的思考

罗永浩与西贝之争更像是一面镜子,折射出当前餐饮行业在工业化、标准化发展过程中,与消费者期望之间存在的认知错位和信任鸿沟。

西贝的案例告诉我们,品牌保护远不止是注册商标那么简单。它涉及到产品质量、服务体验、消费者沟通和危机管理等多个方面。

西贝在商标申请上的挫折,如“道道都好吃”被驳回,也提示企业:品牌保护需要系统规划,既要考虑法律层面的注册保护,也要考虑市场层面的认知管理。

法律纠纷的结局尚待观察,但无论结果如何,这场风波已经推动了整个餐饮行业对透明度和消费者知情权的重视。

商标只是品牌的一部分,真正的品牌价值建立在产品质量、消费者信任和持续沟通之上。希望这件事能推动餐饮行业朝着更加规范、透明的方向发展,让消费者吃的明白、吃的放心。